Le capitalisme est-il incompatible avec le bien-être ?

Il y a fort à parier que vous avez vu passer la fameuse étude de l’ONG Oxfam : en 2016, le patrimoine cumulé des 1 % les plus riches du monde dépassera celui des autres 99 % de la population. Autrement dit et plus prosaïquement, les inégalités s’accroissent et c’est inquiétant. Le constat n’est pas nouveau, mais le succès du livre de Piketty outre-Atlantique amène les civilisations occidentales à se questionner sur nos modèles économiques actuels. Jusque-là, on reste dans le sujet tarte à la crème, à savoir la question de la répartition des richesses dans un système économique donné. La vie étant trop courte pour trancher ce point (ou pour lire en entier le livre de Piketty), déplaçons humblement le débat vers un autre sujet à notre portée : Le capitalisme est-il incompatible avec le bien-être ? La question – certes un peu racoleuse – soulève des enjeux importants à un niveau macro-économique mais également à l’échelle de l’entreprise. Et c’est précisément ce qui nous intéresse ici : comprendre dans quelle mesure les DRH sont responsables du bien-être des collaborateurs.

Du bien-être… en entreprise

Avant toute chose, il faut bien avoir à l’esprit quelques éléments clés. Premièrement, le bien-être n’est pas le bonheur. Le bonheur décrit un état conscient subjectif, de « complète satisfaction » selon le Larousse. Difficile à évaluer, il est généralement mesuré par autoévaluation des personnes concernées. Il se différencie du bien-être dans le sens où ce dernier est généralement considéré comme beaucoup plus objectif et mesurable par différents facteurs : conditions matérielles, santé, éducation, sécurité, etc. On a souvent tendance à penser que le bonheur est la consécration du bien-être : sans bien-être on ne peut être heureux. Cette pensée est héritée de notre vision sociologique classique par la pyramide de Maslow, où l’on a besoin de satisfaire au moins partiellement les étages inférieurs pour aspirer aux étages supérieurs.

Cette vision est globalement fausse : en 2012, un sondage Gallup établissait que les Français étaient moins heureux que les Irakiens et les Afghans, Singapour fermant la marche… Le bonheur n’est donc que faiblement corrélé au bien-être… et tous deux sont relatifs selon les cultures, les lieux, les générations, les personnalités…

Deuxième élément important de notre raisonnement : depuis les tristes vagues de suicides ayant agité la France depuis 2009, la mise en cause de la responsabilité de l’entreprise dans ces gestes désespérés a été régulièrement questionnée. S’est alors développée la notion de bien-être « en entreprise ». L’adjonction du « en entreprise » est intéressante car elle suppose qu’il y a de manière concomitante un bien-être « à la maison », tout aussi objectif. Le bonheur, lui, ne peut pas être scindé car sa nature est par essence plus diffuse. Le bonheur d’un individu ne change pas brutalement quand il franchit les murs de l’entreprise. Son « bonheur à la maison » influence autant son « bonheur au travail » que l’inverse. Mais si l’on estime que, faute de mieux, le bien-être est un déterminant – même faible – du bonheur, alors la notion de « bien-être au travail » retrouve de la pertinence.

Si l’on examine de plus près les mesures prises par les entreprises sur le sujet « bien-être au travail », on retrouve principalement des actions relatives à l’aménagement des postes de travail (le corps) et une attention accrue envers les risques psychosociaux (l’esprit). C’est d’ailleurs souvent l’Etat qui impose ces mesures. Mais beaucoup d’entreprises vont plus loin en proposant des services supplémentaires visant à améliorer le « bien-être à la maison » – nous y reviendrons par la suite. Notons néanmoins que l’entreprise réfléchit déjà à sa responsabilité étendue.

Le capitalisme n’est qu’un système

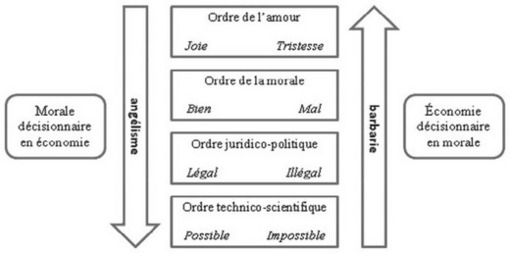

Intéressons-nous maintenant au capitalisme et prenons position : il n’est en soi qu’un système comme beaucoup d’autres, neutre, apolitique, areligieux, fondé sur la propriété privée des moyens de production. Il y a d’ailleurs de forte chance que vous partagiez ce constat si vous lisez ce blog. Pour reprendre la classification d’André Comte-Sponville en 4 ordres (dans Le capitalisme est-il moral ?, lecture fortement recommandée), il s’agit d’un élément d’ordre technico-scientifique, il ne porte donc pas en lui les germes du mal et à fortiori – du mal-être.

Pourtant, selon Piketty ou Joseph Stiglitz, le capitalisme a failli dans sa mission d’accroître le bien-être général. Soit. Mais c’est uniquement parce qu’il n’est pas porté par des éléments d’ordre juridico-politique l’orientant dans ce sens. Stiglitz précise d’ailleurs qu’avec « une législation appropriée, nous pourrions peut-être même restaurer la croissance économique rapide et partagée qui caractérisait les sociétés de classe moyenne au milieu du XX siècle. »

Ce n’est donc pas le capitalisme qui est en cause, ce sont ses dérives telles que dénoncées par Dominic Barton : la financiarisation et les questions de gouvernance qu’elle suscite, le court-termisme, et l’absence de création de valeur partagée avec les parties prenantes.

Un nombre croissant d’entreprises renonce d’ailleurs au diktat de la publication de résultats trimestriels. C’est par exemple le cas d’Unilever, ou celui de Google, qui est d’ailleurs justement réputé pour s’impliquer dans l’amélioration des conditions de vie de ses employés.

Google et les GAFA de manière générale sont des illustrations parfaites d’entreprises investissant dans le bien-être. C’est pour eux un facteur entrant dans une équation économique parfaitement logique et saine : des employés heureux sont des employés qui travaillent mieux. Quitte à faire un peu d’ingérence dans leur vie privée, et ne pas se contenter d’une relation purement salariale, mais au final ce fonctionnement satisfait tout le monde.

Sauf que le diable est dans les détails : en rémunérant fortement leurs employés, en leur procurant des services améliorant leur « bien-être à la maison » comme leur « bien-être au travail » (conciergerie, garde des enfants voire beaucoup plus choquant : congélation des ovocytes pour ne pas pénaliser les femmes dans leur carrière), les GAFA créent indirectement une inégalité dans la région de San Francisco, provoquant hausse des loyers et du coût de la vie. Ce qui a d’ailleurs donné lieu à plusieurs incidents, dont des bus d’employés caillassés.

Quelle est donc la limite de responsabilité de l’entreprise dans le bien-être ? Si demain les GAFA – légitimement pétris de bonnes intentions à l’égard de leurs employés – proposaient des écoles pour les enfants de leurs collaborateurs par exemple, ou des cliniques attirant les meilleurs spécialistes internationaux, ne se heurterait-on pas à de graves disparités sociales ? C’est donc un autre sujet intéressant à explorer : doit-on confier le bien-être aux entrepreneurs ou à l’Etat ? Ou au deux, mais alors dans quelle proportion ? Ces contours restent encore probablement à définir.

Quels sont les défis qui nous attendent ?

Le premier défi consiste évidemment à appréhender le bien-être des individus au niveau macro autrement que par des critères purement matériels ou financiers. Cela fait déjà plusieurs années que des économistes comme Joseph Stiglitz militent pour l’intégration de critères liés au bien-être dans les rapports économiques afin de s’extraire du sacro-saint GDP. Cela passera par des règles internationalement acceptées, mais aussi par des mesures de courage dans les conseils d’administration, dont les modes de gouvernance sont sans doute à revoir afin de favoriser le long-terme.

Une deuxième piste à explorer réside dans la définition des périmètres de responsabilité entre les entreprises et l’Etat. Comme évoqué précédemment, l’Etat doit avoir un rôle d’arbitrage fort afin de lutter contre les inégalités et d’opposer des garde-fous lors que les conditions de marché sont faussées, ou quand l’éthique est malmenée.

Enfin, le dernier défi concerne très directement le capitalisme en tant que système. Certains comme Jeremy Rifkin pensent qu’il a atteint un point de non-retour, le condamnant à disparaître au profit d’une ère d’abondance et de gratuité. La thèse est séduisante et il est indéniable que poussés par la rareté des ressources, nous tendons vers une économie de partage, plus durable et plus favorable au bien-être. Sauf que Wikipedia excepté, la plupart des entreprises actuelles dites « collaboratives » sont en réalité bien capitalistiques. Mais c’est peut-être sous cette forme que réside l’avenir du capitalisme.